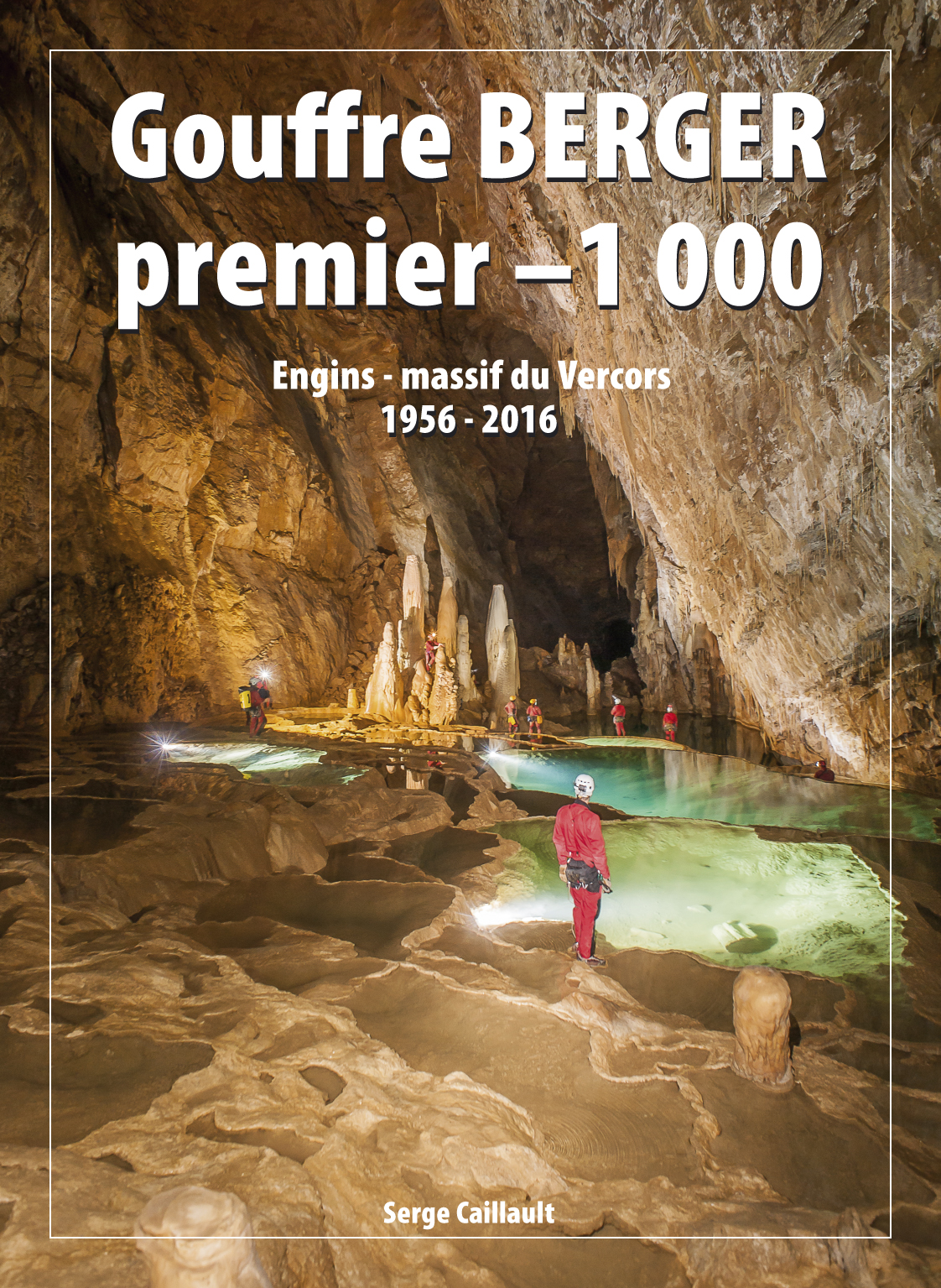

Spéléo magazine 95

Les révolutions technologiques s’enchaînent dans tous les domaines. Elles ouvrent en permanence de nouvelles portes et offrent de nouvelles voies pour l’exploration. La spéléologie n’échappe pas à ces règles. Nous sommes passés de la remontée à l’échelle à la simple corde et bientôt à la cordelette de 5 mm. Elle est déjà sur le marché mais reste encore particulièrement onéreuse. Il faut la trouver dans le rayon navigation. Nous sommes ensuite passés de l’acétylène à l’éclairage électrique. Véritable confort dans nos progressions souterraines. Il n’y a plus que le « On » avant de pénétrer dans la cavité et le « Off » une fois dehors quelles que soient les conditions : argile, eau, courant d’air, chocs… Si ; il reste néanmoins à accepter (gérer mentalement) les nombreux éclairs éblouissant de nos partenaires quand viennent les échanges entre-nous lors de nos aventures souterraines.

Toutefois les avancées qui m’impressionnent actuellement c’est ce que font les plongeurs spéléos ou spéléonautes. Il y a peu la plongée profonde dépassait rarement les 80 m, voire les 100 m et c’était considéré comme un exploit. Mais avec l’arrivée des recycleurs et la maîtrise de plus en plus « in fine » des mélanges gazeux à respirer, la barrière des 200 m sous le miroir de l’eau deviendrait un objectif presque courant. Je n’ose dire banal pour certains qui jongle avec cet environnement plusieurs fois par an, repoussant toujours plus loin les limites mentales et physiques de ces explorations subaquatiques. En 2015, en Albanie, le plongeur polonais Krzysztof Starnawski a atteint la fabuleuse profondeur de –278 m sans que cela impressionne le cercle restreint des initiés. Il n’y a pas si longtemps, en 2004, Dave Shaw plongeait en Afrique du Sud à Boesmansgat à moins 271 m. Il était dit à l’époque que les limites humaines des plongées profondes étaient atteintes !

Aujourd’hui j’entrevois les –300 m et le fond « humain » de la Fontaine de Vaucluse…

Nous donnons souvent comme exemple que les spéléologues sont les derniers explorateurs véritables de notre planète ! Mais ne serait-ce pas actuellement les spéléonautes qui repoussent les limites de l’imaginable aquatique ?

Serge Caillault